最新要聞

最新要聞

熬過癌症 就不易罹患阿茲海默?

2019.07.23

癌症和阿茲海默症之間有什麼關係?美國一項新研究發現,癌症存活者到中年之後、罹患阿茲海默症的機率相對降低。研究人員研判,和免疫系統功能的變化有關。

化療時都沒有產生副作用,效果真的會好嗎?

2019.07.23

當癌症患者要進入化療的時候,內心一定會浮現很多問題。副作用會不會很嚴重?治療做得來嗎?開始做化療之後,如果過程很順利,也會開始懷疑這個療程是不是沒有效?太順利了、沒有副作用、而且完全跟得上,反而讓人沒有真實感,擔心治療的效果。

男子患白血病 信偏方被猛戳千針 醫嘆:不是確診就要治療

2019.07.12

一名罹患慢性淋巴性白血病男子,因為只是低危險群,醫師建議他只要追蹤觀察、不用治療。但男子有淋巴結腫大,內心焦慮而尋求坊間另類療法,無牌密醫竟直接將針刺入患者頸部腫脹的淋巴結「治療」,導致患者脖子兩側千瘡百孔、觸目驚心,恐導致感染。所幸經過醫療團隊幾番勸說後,男子才停止用「偏方」。

放療要做2個月、時間拖太長?其實腫瘤長得快更容易被殺死

2019.07.11

在得了癌症之後,醫生可能會建議一些人可以做「放射線治療」,但一聽到放射線治療,想到5~8週的療程,也會讓人忍不住想問,「腫瘤長這麼快,時間拖這麼長有效嗎?」

四期癌症患者新曙光 中國附醫細胞治療中心啟用

2019.07.08

中國附醫獲得衛福部第一波通過,以(自體免疫樹突細胞)治療8種第4期實體癌症,中國醫大醫療體系董事長蔡長海說,這對病患是一大福音。

熬過癌症 就不易罹患阿茲海默?

| 熬過癌症 就不易罹患阿茲海默? | ||

| 健康 For a better life 原載:健康 |

||

|

癌症和阿茲海默症之間有什麼關係?美國一項新研究發現,癌症存活者到中年之後、罹患阿茲海默症的機率相對降低。研究人員研判,和免疫系統功能的變化有關。 美國加州大學舊金山分校的流行病學生物統計學研究員羅梅洛(Monica Ospina-Romero)說,最新的發現顯示,和不曾罹患癌症的人相比,癌症存活病患的認知與記憶能力,相對來說較為出色。 美國研究:癌症存活者,罹患阿茲海默的機率降低由羅梅洛主持並撰寫的這項研究論文,發表在《美國醫學會雜誌(JAMA)》。研究團隊針對約1萬5千名在1949年以前出生、沒有癌症病史的人,從1998年(平均年齡50歲)開始每年接受兩次的記憶力測試,為期16年,期間有2千2百50人被診斷罹患癌症。研究發現,接受治療的癌症存活病患,在記憶力的測試表現,除了優於未罹癌者,這些病患罹癌後的記憶和認知能力,也比罹癌前要好。 免疫系統的轉變 可能是關鍵 這是過去研究癌症與阿茲海默關聯性的醫學專家,不曾發現的新結果。德州長老教會醫院的老年醫學專家柯文(Diana Kerwin)研判,這項發現的原因,可能和免疫系統有關。「罹癌病患的免疫系統在治療前後發生轉變,降低腦部退化的機率。」柯文指出,如果能確認罹癌病患採用的治療方式,就能提供更多訊息。 罹癌降低阿茲海默罹患率 與化療有關?越來越多醫學研究顯示,癌症和阿茲海默症之間存在著負相關性,也就是罹患一種病治療存活之後,另一種病的罹患風險就相對降低。包括2013年美國哈佛醫學院、以及2017年美國霍普金斯大學的研究,都發現類似的結果。 造成癌症和阿茲海默之間的關聯性,研究團隊研判和化療有關。「化療會阻斷細胞增生的功能,罹患阿茲海默的腦部細胞也會出現分裂現象。」哈佛醫學院教授卓佛(Jane A. Driver)、德州阿靈頓紀念醫院神經學家康納(Kevin Conner)都提出相同見解。 癌症治療包括化療、放射線治療等,有時會引起病患認知功能的障礙,這種副作用稱為「化療腦(Chemo brain)」,包括計算能力和閱讀理解的能力下降,以及注意力集中困難等。多數病患在癌症治療過後,都能恢復正常。──德州長老教會醫院老年醫學專家柯文。 新研究盼催生新療法 羅梅洛說,許多醫療研究都是為了發現和人體的相關性,進而找出新療法。「一旦確認這項關聯性的生物機制,我們就有希望進一步研究出減少阿茲海默和失智症的發生。」

資料來源:Health Line、JAMA Network、MDEdge 責任編輯:陳祖晴 2019/07/01 · 作者 / 張淑芬 編譯 · 出處 / Web only

|

||

化療時都沒有產生副作用,效果真的會好嗎?

| 化療時都沒有產生副作用,效果真的會好嗎? | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

當癌症患者要進入化療的時候,內心一定會浮現很多問題。副作用會不會很嚴重?治療做得來嗎?開始做化療之後,如果過程很順利,也會開始懷疑這個療程是不是沒有效?太順利了、沒有副作用、而且完全跟得上,反而讓人沒有真實感,擔心治療的效果。 化療有沒有效,不是用副作用來看 台北市立聯合醫院仁愛院區血液腫瘤科主治醫師周益聖說,化療「有沒有用」這件事,的確是很多患者會擔心的,但他可以很明確的告訴大家,「化療有沒有效果,跟有沒有副作用,完全沒有任何關係。」即使沒有副作用,也可能很有效,即使副作用很大,也可能沒有效,還是取決於腫瘤的種類、藥物的劑量。 周益聖強調,化療藥物是對腫瘤作用,雖然難免還是會影響全身,導致不同的副作用症狀,但並不是絕對的。「所以如果化療的過程中,沒有什麼副作用,也都進行的很順利,那表示身體其他部分很健康,體力很好,保養的很好,應該要感到開心才對 如果要觀察化療術後的效果,周益聖說,可以先粗略的把化療分成2種,一種是作為第一線治療,所以在結束治療後,如果透過影像檢查,看到腫瘤縮小或消失,就知道是有療效的;另一種則是手術、或放療等其他療法後的「輔助性」治療,這種就要定期抽血追蹤。化療副作用也有分級 雖然化療進行的很順暢不用擔心,但如果化療中間出了一些差錯,就要小心自己的身體。周益聖說,其實化療的副作用也有分級,共分成4級,如果醫師評估副作用嚴重到了第3、第4級,就可能會停止療程。「比如原本要做12次、共做3~4星期,做到第5次發生嚴重副作用,必須停一星期,整個療程就會延宕。」 需要緊急停止化療的副作用(舉例)1、發燒 2、出血 3、住院 4、感染 5、嚴重嘔吐到無法進食 6、血小板低下 7、白血球低下 8、肝腎功能低下 周益聖說,因為化療的療程原本都是安排的好好的,如果延宕,後面沒做完的部分,包含頻率、劑量全部都要重新調整,要維持一定的療效,也要避免再次發生這樣的狀況。「如果只中斷過一次,可能不太會影響效果,但醫師也沒辦法明確知道中斷之後,對於效果的影響到底有多少,只能盡量避免再發生。」 而副作用發生的時候,其實醫師最害怕的不只是療效打折,還有病人可能面臨的死亡風險,周益聖舉例,「我們都一定會強調,只要有發燒,不管多輕微都要馬上回來就醫,因為發燒的原因很多,如果是營養不夠,可能打個點滴就會好了,但如果是感染造成的發燒,那就很可能引起敗血症、休克,甚至死亡。」 所以對於周益聖來說,順順利利才是最好的,為了達到這種順利的目標,營養一定要夠,治療前、治療過程中都要多吃點肉,補充足夠的蛋白質跟熱量,副作用也會相對減少。「不過化療藥的副作用很多元,所以任何的不舒服都要提出來,比如胃痛,拉肚子,其實醫師都可以馬上做處理,千萬不要拖成大問題。」 文/盧映慈 圖/何宜庭

|

||

男子患白血病 信偏方被猛戳千針 醫嘆:不是確診就要治療

| 男子患白血病 信偏方被猛戳千針 醫嘆:不是確診就要治療 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

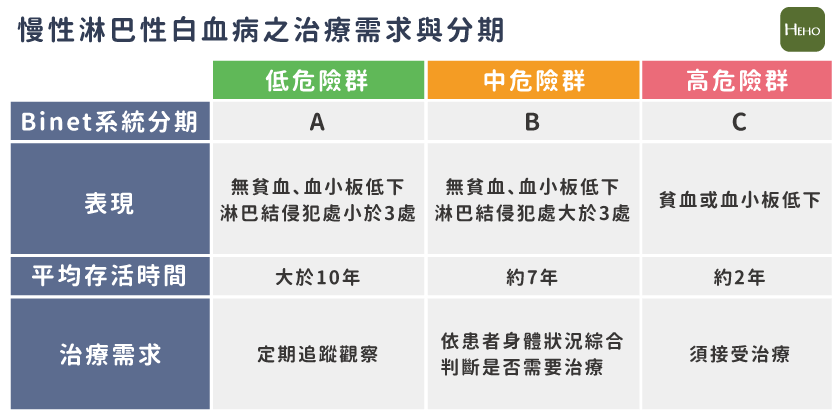

一名罹患慢性淋巴性白血病男子,因為只是低危險群,醫師建議他只要追蹤觀察、不用治療。但男子有淋巴結腫大,內心焦慮而尋求坊間另類療法,無牌密醫竟直接將針刺入患者頸部腫脹的淋巴結「治療」,導致患者脖子兩側千瘡百孔、觸目驚心,恐導致感染。所幸經過醫療團隊幾番勸說後,男子才停止用「偏方」。 高雄長庚醫院血液腫瘤科暨血液病學會理事王銘崇表示,慢性淋巴性白血病是否需要進行治療,需要醫師嚴謹判定,「台灣每年約新增200名患者,但是只有4成屬於高危險群,需要馬上治療。」

王銘崇呼籲,低、中危險群的病人,因為沒有什麼影響生活的症狀,暫時只要追蹤。當血色素及血小板數量開始明顯下降,影響身體造血功能,造成感染、出血等現象,才需要採取積極治療。

「大多數偏方含有類固醇,會造成白血球下降或是淋巴結變小的短暫假象,長期食用只會產生不良副作用,而且導致抵抗力更差,讓患者破財又傷身,」王銘崇分析,民眾萬萬不可自己找偏方。 過去的化療效果不佳 慢性淋巴性白血病的治療目標,是延長疾病無惡化存活期與提高存活率。目前治療方式主要是化學治療、注射型單株抗體治療、標靶治療三大類。 過去慢性淋巴性白血病只有化療的年代,超過6成的病患一線治療會失敗,5年存活率只有61%。曾有患者因為擔憂化療的高副作用、影響生活品質而抗拒治療,最終不幸因反覆感染導致敗血症而逝世。 2款標靶藥物 大幅延長疾病無惡化存活期 然而,王銘崇指出,近年治療已有突破性進展。國內目前有兩款可免搭配化療的新機轉口服標靶藥物,讓血液科醫師有更多武器,為患者量身打造個人化療程。 王銘崇說,新一代標靶治療,針對癌細胞生長的特色進行研發。他進一步解釋,癌細胞生長主要有三個路徑:一是繁殖、複製速度快;一是癌細胞雖不會大量繁殖,但是癌細胞不凋亡,持續在體內累積;第三種是癌細胞繁殖很快又不會死。 國內兩款已上市的口服小分子標靶藥物,分別是可以讓癌細胞溶解、促使癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑,以及抑制癌細胞增生的BTK抑制劑,可以大幅延長疾病無惡化存活期。

王銘崇以BCL-2抑制劑為例,介紹標靶藥物如何治療疾病。在正常的細胞中,促進細胞凋亡的蛋白質增加,可以觸發細胞死亡。然而,癌細胞為了避免死亡,會過度表現對抗凋亡的BCL-2蛋白質,BCL-2蛋白質如同免死金牌,可以幫助某些癌細胞抵抗細胞凋亡的機制,讓癌細胞得以存活,進而逐漸累積。研究顯示,抑制BCL-2蛋白質可能可以釋放促進細胞凋亡的蛋白質。因此,BCL-2抑制劑是以讓癌細胞自我毀滅,達到抗腫瘤效果。 王銘崇說,一旦確診慢性淋巴性白血病,並無須緊張,可依據疾病進展與個人需求,跟醫師討論個人化療程,治療未必犧牲生活品質。目前已有療效好、免搭配化療的新機轉口服標靶藥物,每月自費藥費約為20、30萬元,不過今年8月開始,會有部分條件健保給付,可造福更多患者,患者應積極就醫,莫因恐懼、疏忽而耽誤黃金治療期。

文/林以璿 圖/何宜庭

|

||

放療要做2個月、時間拖太長?其實腫瘤長得快更容易被殺死

| 放療要做2個月、時間拖太長?其實腫瘤長得快更容易被殺死 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

在得了癌症之後,醫生可能會建議一些人可以做「放射線治療」,但一聽到放射線治療,想到5~8週的療程,也會讓人忍不住想問,「腫瘤長這麼快,時間拖這麼長有效嗎?」 放射線治療更會殺長得快的腫瘤 癌症治療中,最常聽到的除了開刀之外,大概就是放療跟化療。比起開刀的「一次解決」,化療跟放療都是一個比較長時間的療程,常常會讓初次接受治療的患者,擔心療程會不會跟不上腫瘤生長的速度。 但其實放療是用高能量的X光來破壞細胞的DNA,讓細胞不能再生,而細胞在受到破壞之後都會嘗試修復,修復不了才會死亡;所以在每次做完治療之後,還要等上幾天、幾星期的時間,細胞才會漸漸壞死,而腫瘤細胞比較容易吸收這種高能量的破壞,所以會慢慢死亡、縮小,而受損的正常細胞在修復的過程中,就會帶來副作用。 不過有些人可能會疑惑,腫瘤長這麼快,如果療程拖太長,真的跟得上進度嗎?但其實,在剛開始的放射線治療殺死一些腫瘤細胞之後,腫瘤細胞會重新分配那顆腫瘤的氧氣、血管養分,讓腫瘤可以再次快速生長,但,充滿氧氣的腫瘤更容易被放射線殺死,放射線產生的破壞也更容易傳遍全腫瘤,所以分次治療、不間斷的效果是會比較好的 所以放射線治療的標準流程中,強調的是「分次、少量、不能暫停」,如果輕易喊停,可能會讓腫瘤復發的更快。 放射線的副作用怎麼辦? 一般在治療癌症的時候,如果是用放療作為標準治療,多半會進行5~8週的療程,一週照射5次,每次10~20分鐘,如果是開刀後的輔助治療,時間會稍微短一些;不過大致上來說,是隨著腫瘤的位置、期別其來決定照射的時間跟劑量。 至於副作用的問題,前面提到,正常的細胞不會那麼快就出現副作用,通常在過程中會有的副作用,就是皮膚紅腫、破皮、潰瘍,或是口腔粘膜造成的破損疼痛;而在治療結束後,幾週、幾月、幾年的時間,可能會陸續出現其他的副作用,像是味覺失調,或是肩頸因為纖維化而僵硬的狀況,其實副作用比想像中的要少。 而且現在的定位系統做得更好,傷害到正常細胞的機率也下降,副作用其實不太會出現,只是在治療的過程中,患者還是多少會受到放射線影響,會覺得很疲累,建議要多補充營養、多休息、多喝水,就能安心度過整個療程。

文/盧映慈 圖/何宜庭 原

|

||

四期癌症患者新曙光 中國附醫細胞治療中心啟用

| 四期癌症患者新曙光 中國附醫細胞治療中心啟用 | ||

| 中廣新聞網 原載:中廣新聞網 |

||

|

中國附醫獲得衛福部第一波通過,以(自體免疫樹突細胞)治療8種第4期實體癌症,中國醫大醫療體系董事長蔡長海說,這對病患是一大福音。(寇世菁報導)

中國附醫細胞治療中心啟用,中國醫大醫療體系董事長蔡長海,衛福部常務次長薛瑞元,長聖國際生技股份有限公司 總經理黃文良,中國附醫院長周德陽,中國附醫細胞治療中心執行長鄭隆賓,中市府秘書長黃崇典等共同主持揭牌儀式。蔡長海表示,中國附醫投入細胞治療研究超過十年,不斷創新突破,今年5月15號,獲得衛福部第一波通過,以(自體免疫樹突細胞)治療8種第4期實體癌症,簡稱DC 治療,過去許多病友為了疾病,必須遠赴日本、美國等地接受細胞治療,但安全和權益一直有疑慮。衛福部特管辦法,允許通過審核的醫療機構,合法針對特定病人執行細胞治療。讓病患不必再拖著病體、冒著生命危險遠赴國外求醫,對病人就醫權益是德政,對病患更是一大福音。 細胞治療中心執行長鄭隆賓表示,即日起,可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤(腦轉移癌)、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第4期實體癌症病人,進行治療,未來等腦中風、關節炎細胞治療計畫,通過衛福部審核,即可擴大治療範圍,嘉惠更多病人。鄭隆賓指出,自體免疫樹突細胞(DC)治療,是繼手術、化療、放療後,第四種劃時代治療癌症方法。這是利用病人腫瘤組織,在體外培養出癌細胞抗原後,和病人自己的樹突免疫細胞,共同培養,製成樹突細胞疫苗後,再注入病人淋巴結處,讓它在體內發揮教育T細胞、辨識、進而殲滅癌細胞。因為是病人自己的細胞,副作用比傳統化療及標靶治療低。目前收治六名病患,但雖然以實體癌症第四期患者為主,每種癌症有不同標準,比如肝癌轉移,但不能黃疸太厲害等條件,會依照衛福部核准內容執行。 來自香港,37歲陳先生,三年前發現第三期肝癌,切肝後復發,還轉移到肺,醫師束手無策,輾轉到中國附醫,接受標靶藥和樹突細胞治療,一年多來,癌細胞全部消失。陳先生笑稱,鄭隆賓醫師和他,是瘋狂醫師和神經病人,死馬當活馬醫,樹突治療靠自己免疫力攻擊腫瘤,標靶藥緩住腫瘤生長,他說,證明拼贏了,呼籲其他病友別放棄,醫學進步,要有信心。

|

||

基本資料

(請客戶提供相關表格欄位,以下為參考範例)