最新要聞

最新要聞

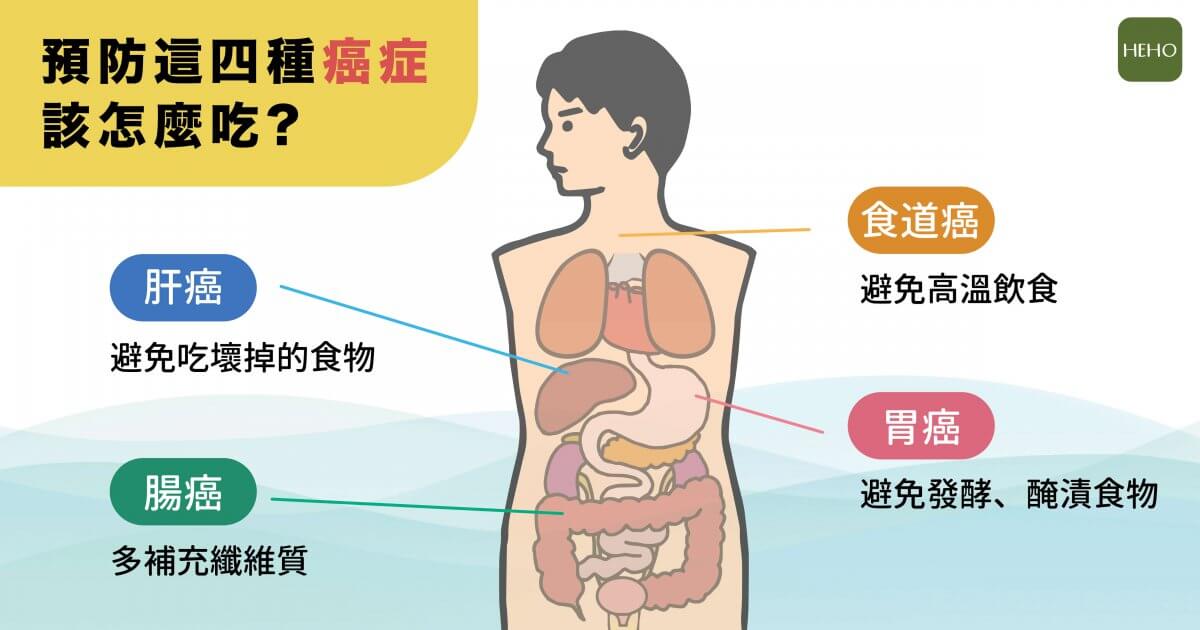

癌從口入是真的!這4種癌症可以從「吃」預防

2019.08.27

癌症已經蟬聯了國人十大死因榜首長達36年,癌症為什麼越來越多?跟我們平日生活的壞習慣、壞嗜好脫離不了關係。像是抽煙、喝酒,飲食作息不正常,都是提高癌症風險的因子。

25%癌末病人會骨轉移 乳癌、攝護腺癌、肺癌是高危險群

2019.08.19

癌症可怕之處,在於癌細胞會到處亂竄,令癌症患者害怕而消極面對,當癌細胞跑到骨頭肆虐時,就是發生癌症「骨轉移」。癌症骨轉移並不像偶像劇愛人移情別戀那樣,大哭一場時間一過,一切就會好轉。癌細胞侵蝕過的骨頭,不僅會疼痛,骨頭就像是被蟲蛀壞的樑柱一樣,不需太大外力也可能斷裂骨折,若骨折發生在脊椎,還可能造成半身不遂。

愛妳不「肺」力! 補助高危族群女性低劑量斷層掃描活動到年底

2019.08.16

台灣癌症基金會長期關注肺癌防治,為響應8月1日世界肺癌日,展開愛妳不肺力專案,凡40歲以上,具中低收入或清寒證明的高危險族群女性,最高可申請到低劑量斷層掃描達6000元的費用補助,也同步推出肺癌治療衛教手冊《肺癌大小事-託付力量接力克癌》,裡面有最新的治療選擇、心理調適及後續照護等資訊,幫助癌友勇敢面對癌症。

抗癌可以採取「烏賊戰法」 研究發現烏賊噴墨可望治療癌症

2019.08.15

為了對抗癌症,科學家不斷尋求各種新的治療方式或是研發抗癌物質,免疫細胞療法是目前發展最夯的一種癌症療法,而中國大陸的研究團隊,日前則發布一項很有意思的研究成果,他們發現,來自烏賊所噴出墨水中的奈米粒子,透過搭配免疫療法和光熱療法,可以有效地抑制癌症腫瘤的生長。

用免疫療法抗癌的成敗還得看它臉色 人體內愈多療效愈好

2019.08.15

現在治療癌症除了傳統的手術治療,放化療與標靶治療之外,細胞免疫療法則是時下最夯,最讓人關注的治療方式。不少實體癌的中晚期患,在受其他療法都無法都無效時,只要經濟能力許可,都會想嘗試採取細胞免疫療法對癌細胞進行最後的一擊。

癌從口入是真的!這4種癌症可以從「吃」預防

| 癌從口入是真的!這4種癌症可以從「吃」預防 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

癌症已經蟬聯了國人十大死因榜首長達36年,癌症為什麼越來越多?跟我們平日生活的壞習慣、壞嗜好脫離不了關係。像是抽煙、喝酒,飲食作息不正常,都是提高癌症風險的因子。 和信治癌醫院院長黃達夫就有呼籲過,許多癌症的致病因素,是在平時生活中,就可以避免的。(參考:《「這8種癌症可以預防!」 和信院長黃達夫列舉防癌方式》)所謂「病由口入」,不少癌症正是「吃出來」的,國人罹癌高度集中在腸癌、肝癌與食道癌,基本上飲食習慣不良及生活習慣不佳佔主要因素。 食道癌 裕隆集團董事長因食道癌離世,讓大家開始關注這種癌症。目前大家最清楚的致病原因是「喝熱飲」,根據國際癌症研究署的研究報告指出,如果飲用超過65度的熱飲,高溫的液體會傷害黏液細胞,因此罹癌風險會提高。 也許喜歡這麼高溫飲食的人並不多見,但是很多人都有反覆胃食道逆流的經驗,食道反覆被胃酸灼傷,就會提升食道細胞癌變的機會。因此,林新醫院胃腸肝膽科醫師陳信宏建議,反覆胃食道逆流的人,就要避開容易誘發的食物,如酒精類飲料、咖啡、茶、碳酸飲料、高油脂食物、辛辣食物、甜食、酸性食物等等。 胃癌 過往的研究顯示,食用過多的鹽或用鹽醃漬的食物,會傷害胃的黏膜及增加正常細胞的癌病變,日本和韓國人的飲食習慣,愛吃發酵、醃漬及燒烤食物,發生胃癌的機率是台灣的3~4倍。 另外,含有硝酸鹽和亞硝酸鹽的食物,也是致癌的高危險因子,硝酸鹽存在於一些蔬菜、某些飲用水,有時也使用於肉類的燻製,因為它可使鹽漬的肉類看起來較鮮紅。

圖片來源:photo-ac.com 腸癌一般腸癌成因是現有息肉,息肉慢慢變成癌,所以直接原因就是長時間飲食習慣不好。台灣是美食之島,卻也導致外食族點選擇項目太多,常常吃下了過量的肉類以及高脂肪食物。 另外,便當、小吃往往以白米、白麵、肉類為主,當中纖維質食物的比例常是不足的,而加工食品,例如零食、餅乾、麵包、泡麵這類國人常拿來解饞的食品,同樣也嚴重缺乏纖維質,當我們每天的飲食都被外食、加工食品填滿時,就會缺乏腸道菌叢所需的纖維質,腸道菌叢的結構改變,也是導致腸癌的原因之一。 肝癌 「肝臟」乍聽之下跟飲食並沒有直接關係,但其實肝是解毒的器官,如果吃到壞了的食物,反而會嚴重傷害肝臟健康。 台灣氣候潮濕,食物如果保存不當,很快就會長黴菌。有些人基於節儉,食物吃不完也捨不得丟棄,一味地往冰箱塞,即使過了保存期限、甚至是已經發黴,還是會切除壞掉的部分繼續吃。而黴菌所產生的毒素,又以黃麴毒素、橘黴素最為「兇狠」。 1.黃麴毒素:世界衛生組織已經將黃麴毒素列為一級致癌物,常見於保存不當的堅果類以及豆類製品,長期或大量食用遭到黃麴毒素污染的食物,可能導致中毒、拉肚子、急性肝發炎,增加肝纖維化、肝硬化、肝癌的風險。2.橘黴素:具有肝腎毒性,不易分解,也可能造成急性或慢性發炎,像糕點、米等食物中,就容易產生出橘黴素。尤其台灣的B型肝炎、C型肝炎盛行,病患如果長期攝取黴菌的毒素,會提高肝癌發生率達6倍之多。

現在已經有充足的研究證實,健康的飲食可以降低罹癌風險,因此,想要避免「病由口入」,可以從遵循下列的9點開始 1. 每日需有足夠的蔬果-每日須攝取 5 份(約 600 公克)的蔬果,有癌症家族史者甚至要增加至 7 份(4 份蔬菜、3 份水果),最好深色蔬菜及新鮮水果。蔬果攝取可以參考顏色原則:紅、黃、綠、紫、白、黑,它們含豐富維生素、礦物質及纖維及植物性化合物,可以阻礙癌病變的進行。 2. 增加粗糧避免精緻-白米混合糙米、胚芽米、麥片;天然全穀類的膳食纖維攝取每天達 25 克。精緻糕餅含糖及油脂量高,不宜多攝取。 3. 外食者選擇健康烹調原則-少油、少鹽、少糖,料理以水煮、清蒸、滷、涼拌。購買熟食注重營養種類的豐富性。 4. 控制紅肉之攝取-一星期的紅肉限制在 1 台斤內(約 13 兩),避免加工的紅肉,以白肉的雞、深海魚、海鮮、豆類取代。過焦或炭火直接燒烤的肉,易產生致癌物質最好不吃。 5. 多食新鮮原味食物-少吃含添加物、防腐劑及抗生素使用過多的食物,多食用新鮮自然的原味食材,以減少肝臟負擔。 6. 避免加工飲料-多喝水、茶,少喝含糖飲料或咖啡,飲酒要節制。 7. 每天規律運動-每天運動 30 分鐘,控制體重在 BMI:21~23 公斤/公尺平方,增加新陳代謝,促進凋零的細胞排除。 8. 維持正常作息-避免熬夜、日夜顛倒及過渡過渡勞累。 9. 保持均衡營養-平日飲食講求均衡的營養,不要隨意進補,反而加重肝病病情。

文/林以璿 圖/黃郁茹

|

||

25%癌末病人會骨轉移 乳癌、攝護腺癌、肺癌是高危險群

| 25%癌末病人會骨轉移 乳癌、攝護腺癌、肺癌是高危險群 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

癌症可怕之處,在於癌細胞會到處亂竄,令癌症患者害怕而消極面對,當癌細胞跑到骨頭肆虐時,就是發生癌症「骨轉移」。癌症骨轉移並不像偶像劇愛人移情別戀那樣,大哭一場時間一過,一切就會好轉。癌細胞侵蝕過的骨頭,不僅會疼痛,骨頭就像是被蟲蛀壞的樑柱一樣,不需太大外力也可能斷裂骨折,若骨折發生在脊椎,還可能造成半身不遂。 從台灣癌症登記及各癌別骨轉移盛行率統合發現,平均每四位晚期癌症患者,就有一位會發生癌症骨轉移。以晚期乳癌或攝護腺癌來說,約有65%至75%的比例轉移至骨頭;晚期肺癌亦約有40%。 為了提高民眾及癌友對於癌症骨轉移的認識,AMGEN台灣安進藥廠與醫院合作「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展,期望透過數位互動及淺顯易懂的衛教方式,讓癌友理解骨轉移以利及早發現及早治療,並給予正在治療中的癌友「骨勵」。 全台即將從8月5日於中山醫學大學附設醫院之汝川大樓三樓先開跑,預計展出時間為8月5日至8月16日。 癌症骨轉移初期不易察覺 中山醫學大學附設醫院醫療部副總院長陳志毅表示,患者在轉移初期的症狀大多不明顯,通常難以察覺,但隨著病程進展,骨頭結構遭侵蝕破壞,有可能引發「骨骼併發症」。包含: 1. 骨骼疼痛:初期為腰酸背痛,骨骼疼痛如同螞蟻啃或痠痛,常被誤以為是老化所致的問題,不易察覺。 2. 病理性骨折:癌細胞破壞骨骼代謝,造成患者骨骼脆弱,很容易因輕微碰撞就骨折。 3. 其他併發症:脊椎壓迫(表現症狀為肢體痠痛、麻木、無力),高血鈣,或因此需要接受骨骼手術或放射治療。 當發生癌症骨轉移就要積極接受治療,中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺科醫師姚忠瑾提醒,癌友不能有兩天捕魚、三天曬網的治療心情,即便只是小流氓的癌細胞,時間久了,也會變成大壞蛋,到處轉移作怪,因此,及早治療才能維持生活品質。而在治療中的癌友,也建議補充足夠的鈣質及維生素D,適度曬太陽及運動,以利維持骨骼健康。

文/林以璿 圖/何宜庭

|

||

愛妳不「肺」力! 補助高危族群女性低劑量斷層掃描活動到年底

| 愛妳不「肺」力! 補助高危族群女性低劑量斷層掃描活動到年底 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

台灣癌症基金會長期關注肺癌防治,為響應8月1日世界肺癌日,展開愛妳不肺力專案,凡40歲以上,具中低收入或清寒證明的高危險族群女性,最高可申請到低劑量斷層掃描達6000元的費用補助,也同步推出肺癌治療衛教手冊《肺癌大小事-託付力量接力克癌》,裡面有最新的治療選擇、心理調適及後續照護等資訊,幫助癌友勇敢面對癌症。 肺癌是全球罹患人數最多的癌症,去年(2018年)新增逾2百萬肺癌患者,發生率為22.5,然而在台灣,癌症已連續37年居於十大死因首位,肺癌更為癌症死因之首,根據最新公布的癌症登記報告,肺癌發生率竟高達36.49,遠遠高於全球,國內肺癌確診人數以女性為最多。 台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師指出,雖然國內吸菸率逐漸降,然而,廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等,都漸漸地成為肺癌罹患的主因,讓人防不勝防。尤其在女性因為家庭角色的關係,常常身處於充斥致癌因子的環境,如:廚房油煙、密閉室內的二手菸等,這也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。 肺癌發現晚,口服標靶接力延長存活率 台灣癌症基金會抗癌鬥士彥伶在開車上班的途中,右腳突然不聽使喚,差點釀出車禍。突來的意外才讓她發現居然已經罹患肺腺癌第四期。彥伶當時每天問自己「我沒有任何不良嗜好,怎麼會得肺腺癌末期?」聽到自己已經是癌症末期了,覺得人生被宣告為死亡,想到家中還有兩個未成年的孩子,也成了積極治療活下去的動力。 肺癌早期症狀不明顯,6成肺癌癌友發現時,往往已經是晚期。賴基銘提醒民眾,若被診斷出有肺腺癌,不用太緊張,因為現在治療相當進步。肺腺癌中最值得關注的非吸菸型,特別是亞洲女性,若為肺腺癌,很重要的是基因檢測,若為EGFR基因突變,使用標靶藥物治療成功機遇很大,若無基因檢測,除了以往化療方式,現已有免疫抗體療法可選擇。另外肺癌治療方針多元,而第一線的標靶用藥選擇,會影響整體治療成效,應與醫師充分討論適合方式。 愛肺小學堂,從全民預防做起 即日起,每月舉辦「愛肺小學堂月月抽」抽獎活動(活動網址),透過個人清淨機的大獎誘因,延伸世界癌症日的口號I am and I will,從培養全台民眾肺癌預防知識做起,進而達到全民預防的效果。

文/李佩諠

|

||

抗癌可以採取「烏賊戰法」 研究發現烏賊噴墨可望治療癌症

| 抗癌可以採取「烏賊戰法」 研究發現烏賊噴墨可望治療癌症 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

為了對抗癌症,科學家不斷尋求各種新的治療方式或是研發抗癌物質,免疫細胞療法是目前發展最夯的一種癌症療法,而中國大陸的研究團隊,日前則發布一項很有意思的研究成果,他們發現,來自烏賊所噴出墨水中的奈米粒子,透過搭配免疫療法和光熱療法,可以有效地抑制癌症腫瘤的生長。 烏賊禦敵噴墨汁,竟可以用來協助抗癌 大家都知道,當烏賊遇到危急的情況時,會噴出墨汁來遮蔽所在的環境,以達到躲避敵害的目的,而這種墨汁是由墨囊中的分泌腺合成,平時儲存在墨囊中,要禦敵時才會噴出。 而中國武漢大學的研究團隊,從烏賊的墨汁中提取天然奈米粒子,發現它能夠有效抑制腫瘤生長,可以有效地配合腫瘤免疫治療和光熱治療,相關研究結果日前刊載於國際知名期刊《ACS Nano》上。 科學家努力將M2型巨噬細胞轉化成M1巨噬細胞抗體 要談烏賊墨汁對抗癌的功效,先要來了解它所要搭配的免疫療法。它是透過刺激人體自身的免疫系統來對抗癌症。人體中白血球中存在了兩種不同的巨噬細胞,分別為M1型(傳統型巨噬細胞)和M2型(選擇性活化巨噬細胞),其中M1型是透過吞噬作用和活化T細胞來破壞腫瘤細胞。而M2型則是免疫的叛徒,會促進腫瘤發展。而幾乎在所有的腫瘤環境中,M2型的攻勢總是強於M1型。 近年來,各國的研究團隊都致力於開發可以將M2巨噬細胞轉化為抗腫瘤M1巨噬細胞的小分子和抗體。同時,也積極著手設計例如光熱劑的奈米粒子,讓其暴露於輻射中,再產生熱消融來局部破壞癌細胞。抗癌藥劑可以整合到合成的奈米粒子中,然後給患者服用,但問題出在這些合成奈米粒子非常昂貴,並且製作過程非複雜。 用幅射照射含烏賊墨汁的奈米粒子可以殺死9成的癌細胞 而武漢大學的研究團隊進行了包括體外腫瘤細胞實驗和體內腫瘤動物實驗。在體外實驗中,研究人員發現用近紅外線輻射照射含有烏賊墨汁成分的奈米粒子,可以殺死大約90%的腫瘤細胞,顯示在奈米粒子中的高黑色素含量在輻照過程中,具有關鍵作用,因為黑色素具有穩定而良好的光熱轉換能力。 而在動物實驗中,無論是單獨使用烏賊墨汁的奈米粒子治療或是結合輻射光熱治療,結果顯示都是有效的,治療組小鼠的腫瘤標記顯著降低,代表體內腫瘤轉移減少。這項實驗成果證明,整合奈米粒子和光熱治療,幾乎可以完全抑制小鼠體內的腫瘤生長。 未來,研究團隊計劃將繼續尋找其他具有抗癌特性的天然材料,例如頭髮、細菌、真菌,甚至人體細胞等天然材料,作為治療藥物載體的潛力,希望能為臨床疾病的治療提供新的有效解決方案。

參考資料: Nanoparticles from Cuttlefish Ink Inhibit Tumor Growth by Synergizing Immunotherapy and Photothermal Therapy 期刊小檔案:《ACS Nano》是一份月刊,經過同行評審的科學期刊,由美國化學學會於2007年8月首次發表。現任主編是Paul S. Weiss。該期刊發表原創研究論文,評論,觀點,與傑出研究人員的訪談,對納米科學和納米技術未來的看法。

文/陳亦云 圖/何宜庭

|

||

用免疫療法抗癌的成敗還得看它臉色 人體內愈多療效愈好

| 用免疫療法抗癌的成敗還得看它臉色 人體內愈多療效愈好 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

現在治療癌症除了傳統的手術治療,放化療與標靶治療之外,細胞免疫療法則是時下最夯,最讓人關注的治療方式。不少實體癌的中晚期患,在受其他療法都無法都無效時,只要經濟能力許可,都會想嘗試採取細胞免疫療法對癌細胞進行最後的一擊。 腫瘤突變負荷量愈高,接受免疫療法的成效愈佳 不過,也不是所有人在進行細胞免疫療後都能成功的打敗腫瘤細胞,近來一項由中國國家自然科學基金所支持進行的研究,先後收集了超過600篇論文,從中篩選出45項實驗,參與試驗的人數超過10萬3千人,研究結顯示,癌症患者體內有一種叫做「腫瘤突變負荷」(TMB)的生物標誌物,數值如果愈高,進行免疫療法後的生存率愈高。這項研究結果日前已發表在《腫瘤免疫學》(OncoImmunology)期刊上。 在這項研究中,研究團隊將包括肺癌、黑色素瘤、多發性骨髓瘤以及乳腺癌、其他癌症都列為研究對象,而從參與實驗的10萬人樣本分析後得出結論,體內腫瘤突變負荷量(TMB)的高低與患者生存率有正向關係,而高TMB的數值範圍則是從3.3到203之間。 為何TMB值愈高,免疫療法療效愈好? 當病患體內的TMB值愈高時,就愈容易產生異常蛋白質,看起來跟正常細胞不一樣,免疫細胞就更容易辨識。當免疫細胞因免疫治療活化,TMB愈高者,免疫療法的治療效果會更好。 不論是哪種癌症,TMB值愈高,免疫療法療效都會好 值得注意的是,這項研究同將各種不同的癌症都納入實驗分析,結果顯示在實驗者所罹患的黑色素瘤、肺癌或其他癌症類型,無論是哪個癌種,TMB高的患者,總生存率都是顯著延長。所以,想要透過進行免疫療法達到良好的癌症治療效果,還得看病患體內的TMB數值夠不夠高。 由這項研究結果確認,「腫瘤突變負荷」(TMB)是一項預測免疫治療療效的普遍生物指標,TMB已經成為繼 PD-L1 之後,要確認進行免疫療法療效好壞的另一種重要預測因子。不過,研究團隊發現,TMB與PD-L1這兩種生物標誌物並不存在相關性,換句話說,當TMB數值高的患者,體內PD-L1量並不一定也是高的。

參考資料: High tumor mutation burden predicts better efficacy of immunotherapy: a pooled analysis of 103078 cancer patients 期刊小檔案:《OncoImmunology》是專門研究腫瘤免疫學的一本期刊,發表原創研究論文,簡報,評論,評論和會議報告。最近的進展使得抗癌免疫療法的第一次臨床示範(和FDA批准)成為可能。

文/陳亦云 圖/何宜庭

|

||

基本資料

(請客戶提供相關表格欄位,以下為參考範例)