最新要聞

最新要聞

ABCDE復健處方 讓肺癌術後復原快又好

2019.10.14

依據衛生福利部2017年統計結果,肺癌仍高居10大死亡癌症首位。現今肺癌每年新增約1萬3千多人,患者85%左右是非小細胞肺癌,其中8~9成是肺腺癌。目前以胸腔鏡手術當成肺癌的常規性手術,但必要時仍須進行傳統開胸手術。

在最後一哩路 「安寧照顧」協助病人與家屬身心靈做好準備

2019.10.14

位於台中市南屯區的林新醫院,2011年開始組成安寧療護團隊,提供在地民眾安寧居家與共照服務,他們珍惜每一段有緣相遇的生命,盡力讓生死兩相安。

2019諾貝爾醫學獎抗癌新招:別讓你的癌症腫瘤「缺氧」!

2019.10.08

癌症怎麼治療,是長壽的現代人非常關心的議題,有一句話是這麼說的:只要你活得夠久,基本上可以100%確定你會罹患癌症。只要你沒有因為別的原因死亡,癌症終究會找上你。

肝臟發現血管瘤會變成癌症嗎?養肝該這樣做!

2019.10.03

在去健檢的時候,如果發現肝臟有一塊陰影,當下的反應可能是「我得肝癌了嗎?」不過也別太緊張,有可能是血管瘤,這時候還是要注意自己的生活習慣,才能保護肝臟。

長期經痛可能是子宮內膜異位 一張表教你選擇檢測方式!

2019.10.03

每個月的月經來的時候,是很多女生的惡夢。痛到倒在床上打滾、冒冷汗、噁心想吐,真的希望不如把子宮拿掉算了。不過如果一直頻繁經痛,就要注意自己是不是有「子宮內膜異位」的問題。

ABCDE復健處方 讓肺癌術後復原快又好

| ABCDE復健處方 讓肺癌術後復原快又好 | ||

| 康健雜誌 原載:康健 |

||

|

|

依據衛生福利部2017年統計結果,肺癌仍高居10大死亡癌症首位。現今肺癌每年新增約1萬3千多人,患者85%左右是非小細胞肺癌,其中8~9成是肺腺癌。目前以胸腔鏡手術當成肺癌的常規性手術,但必要時仍須進行傳統開胸手術。

肺癌開刀後易喘?傳統觀念是開刀後呼吸功能隨著切除肺葉大小而有不同程度下降,從5~60%都可能。然而,從最新的研究及國內已陸續跟進的臨床實務都證明,從手術前即接受心肺復健功能評估介入,並積極於住院期間接受整合性的心肺復健,對於手術期間住院天數減少、及提升心肺功能都有明顯效果。筆者的經驗中數百位接受復健病人術後的追蹤,大多數反而比起開刀前更好。(推薦閱讀:肺裡有結節!需要馬上開刀摘掉嗎?) 肺癌治療後病人容易咳嗽?肺癌術後的咳嗽是常見問題,和肺癌的嚴重分期及開刀方式都沒相關,筆者的研究中也發現和術後運動能力沒相關。文獻上認為不外乎是開刀或肺癌改變了咳嗽敏感性接受器的活性。但藉由心肺復健的訓練,病人皆能大幅減少咳嗽嚴重性。(推薦閱讀:胸痛、咳嗽……小心這3種胸壁腫瘤) 肺癌復健ABCDE是什麼?我們以一位病人為例,54歲王先生從事金融業,不抽菸、酗酒,喜歡登山運動。除了B型肝炎外無其他疾病,這些年來咳嗽有時會有白色痰液出現,因為喘而無法再登山。 2017年10月8日,他到地區醫院進行例行員工身體健康檢查,發現右下肺葉多顆結節,轉院至本醫學中心進一步檢查顯示是肺腺癌,而於同年12月7日入院手術。12月7日入院即會診復健科,先進行了術前衛教、呼吸咳嗽功能評估,及利用心肺功能運動試驗功能評估,區分王先生的開刀風險等級,並安排了術後依心肺功能等級決定的復健計劃,12月15日出院後也安排了3個月的門診復健計劃,而肺癌復健處方跟其他心肺復健一樣,我們簡單稱之為ABCDE復健處方。

(術前心肺功能運動試驗功能評估。圖片來源:林克隆醫師提供) A(activity 活動): 住院期間的幫浦運動、肢體活動、加護病房早期下床、一般病房及出院後的行走訓練、有氧運動、四肢肌力與核心肌力訓練及胸廓與關節柔軟度訓練。

(加護病房早期下床。圖片來源:林克隆醫師提供) B(breathing 呼吸訓練): 住院期間的腹式呼吸、誘發呼吸訓練、呼吸節律訓練、下肺葉擴張訓練。單一肺葉擴張訓練及深呼吸訓練。

(呼吸訓練。圖片來源:林克隆醫師提供) 利用吸氣壓力器來訓練呼吸肌肌力也是臨床常用方法,也可整合於身體核心肌力訓練中同時訓練。

(呼吸壓力器整合於身體核心肌力訓練。圖片來源:林克隆醫師提供)

C ( chest care 肺部清潔咳痰): 主要教導有效咳嗽、保護傷口的咳嗽、哈氣法、自我咳痰引流、循環式呼吸咳嗽整合技巧、姿勢引流、拍痰震動等、也可使用拍痰背心,我們於治療上也發現利用復健治療常用的雷射光治療照射也可有效的抑制咳嗽。

(肺部清潔咳痰。圖片來源:林克隆醫師提供) D ( daily activity 日常活動): 鼓勵病人依據病況或復健處方配合居家活動,例如住院期會設計每天下床行走護理站次數,根據工作簡化、節能省力技巧安排日常工作,避免高溫潮濕下工作等職能復建原則。 E ( education 教育 ) : 病人得肺癌後的恐慌無助只有第一線照顧者才能理解,病人於復健過程中復健科醫師及治療師正好是最佳心靈輔助者,除了教導復健技巧及疾病預防戒菸外,規律的復健運動讓病人的焦慮憂鬱情形也大大減輕。 上述技巧住院期間可運用團體復健訓練模式,除了配合度更佳更能讓病人形成病友互助團體。

(手術後肺癌病患進行團體胸腔手術後復健運動。圖片來源:林克隆醫師提供) 王先生藉由積極全面的復健ABCDE,不僅順利回歸職場工作,也重拾了爬山娛樂,也許肺癌對他而言仍須再追蹤復發可能性,但現在的他可一點都不受疾病困擾,復健讓他能以最佳狀態去面對人生下一個挑戰。 (本文作者為高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫師、台灣心肺復健醫學會學術委員會主委、教育部定副教授林克隆) <本專欄反映專家意見,不代表本社立場> 作者 / 林克隆 · 出處 / Web only |

|

在最後一哩路 「安寧照顧」協助病人與家屬身心靈做好準備

| 在最後一哩路 「安寧照顧」協助病人與家屬身心靈做好準備 | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

|

位於台中市南屯區的林新醫院,2011年開始組成安寧療護團隊,提供在地民眾安寧居家與共照服務,他們珍惜每一段有緣相遇的生命,盡力讓生死兩相安。

「我是來幫你按摩的!」林新醫院安寧共同照護護理師蔡佩姍,親切地詢問病人有沒有哪裡不舒服,以純熟的按壓技巧為病人進行舒適護理,舒緩病人因病況所造成的身體不適,病人原本惴惴不安的心情因身體舒緩獲得了放鬆,甚至在最後詢問她:「你明天什麼時候會再來?」

面對初次接觸「安寧」的病人時,安寧療護團隊往往會省略自己的職稱介紹:「我是癌症個管師,來看看你有沒有哪裡不舒服?」「我是緩和護理師,我來幫你按摩水腫的地方喔!」他們不介意職銜的正確與否,對於病人的冷漠抗拒也不退縮,只希望在病人生命的最終旅途上,能盡自己的力量提供照護並撫慰家屬。 面對生命未知的恐懼時 沉默與傾聽的重要

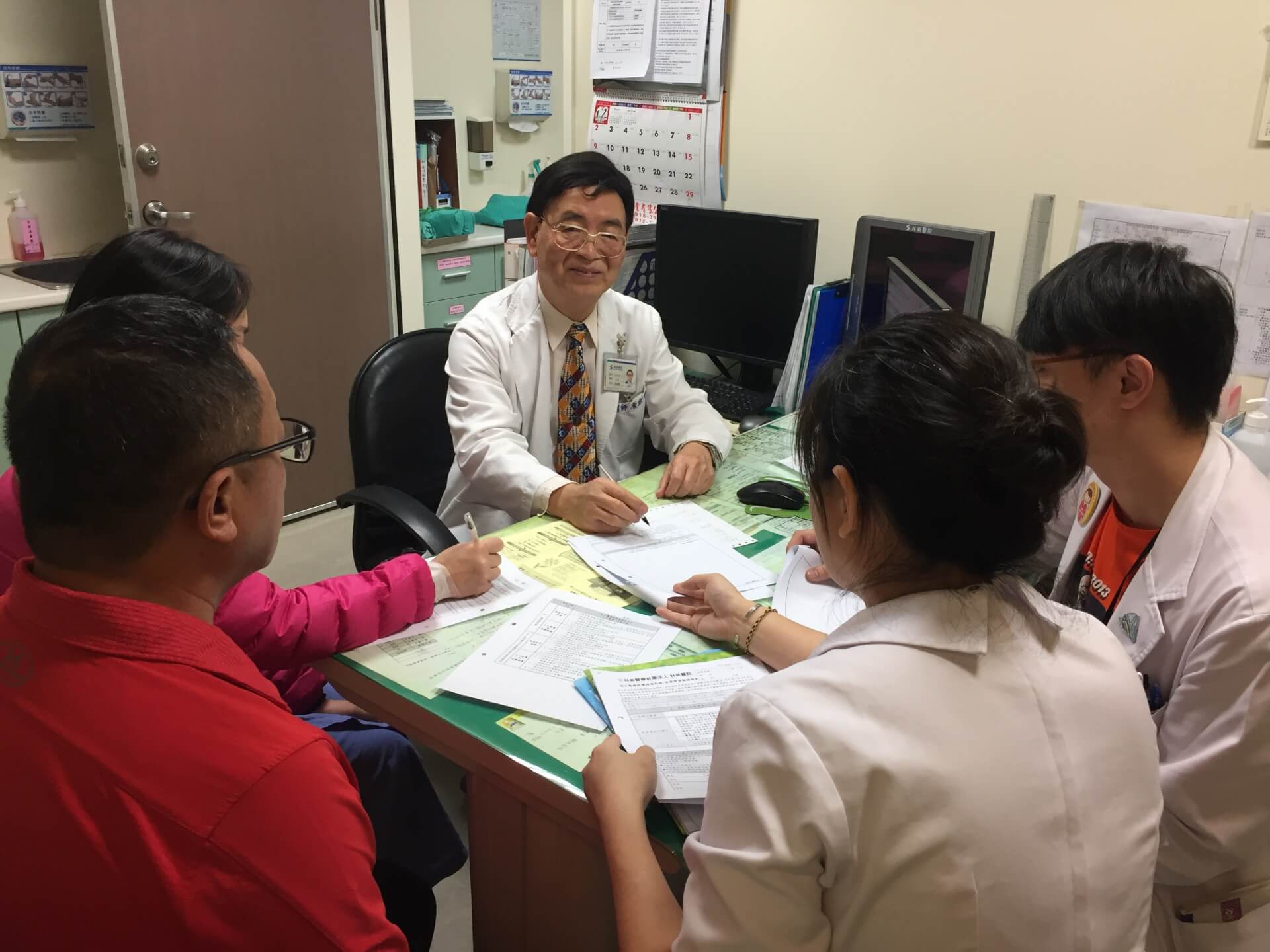

圖片來源:安寧照顧基金會授權使用

當安寧療護團隊初次照會時,病人最常問的問題便是:「我還能活多久?」對於許多民眾而言,「安寧」是一個有些陌生又遙遠的名詞,一旦近及眼前,往往已是病況到了臨終之時,在不得已的情況下,只能無奈地接受安寧療護,讓病人對於安寧療護團隊的到來抱持著戒慎恐懼的心情。

面對病人對未知的恐懼與憂傷時,蔡佩姍會溫和地反問:「你在擔心什麼嗎?」將傾訴的話語權轉回給病人,讓他們主動說出內心的不安與徬徨。她坦言,許多問題,直到現在她還是沒有正確的答案,只是在陪伴著每一段生命走完最後的過程中,讓她逐漸學會了「沉默」與「傾聽」的重要。 她表示,有些病人甚至會問她:「好,妳要告訴我什麼?」冷靜的語氣,彷彿等待著團隊宣判死期何時來臨,這時她會微笑地告訴病人:「我沒有要告訴你什麼,那你有沒有什麼問題要問我呢?」 「其實面對安寧的病人,他們最需要的,除了緩解身上的疼痛之外,就是能有一個人可以好好聽他們說話。」從林新醫院開始試辦安寧居家服務時,便成為團隊創始元老的安寧居家護理師廖怡君表示,生病是一件孤獨的事情,病人對自身病況、家屬,以及未知的恐懼,在先前可能因為治療的希望而壓抑住,當積極治療已無效,需要銜接安寧療護時,讓許多病人的希望瞬間崩解,除了接受自己即將面對死亡的事實,之前獨自忍受的病痛以及不安,瞬間成了無處可宣洩的壓力。 「我們最常做的一件事,就是拉一張椅子坐下來,開始與病人聊天。」廖怡君說,在她近20年的安寧療護工作中,不僅僅是別人所認為的「幫助」病人,其實很多時候病人才是她們的生命導師,教會她傾聽與同理心的重要。 蔡佩姍也說到:「我覺得很幸運的是,因為這份工作,我們還不用親身經歷生命的離開,卻因而理解了生命的意義。」每一位願意在生命終點前,展開心胸傾訴自己生命歷程的病人,都將他們的生命故事化為豐沛的能量,滋養著整個安寧團隊。 溫暖地承接生命離去的哀傷

圖片來源:安寧照顧基金會授權使用 屬於區域型教學醫院的林新醫院,安寧療護團隊成員僅有4名,醫師、居家、共照護理師、社工師各1位,收案數與大醫院相較並不多,但他們盡力以最好的品質與最確實的速度,服務每位有需求的病人。

「我常安慰因人力受限,無法幫助更多病人,而感到沮喪的同仁說:只要能夠盡心照顧一位病人,對這位病人而言,我們就是百分百了。」廖怡君表示。 也因為團隊不大,在溝通速度以及病人狀況的掌握上可相對迅速確實,各科門診、病房如果注意到病人需要安寧療護介入時會及時通知團隊,團隊也會即刻前去評估或提供協助。 當然,也有短時間內還無法接受安寧療護的病人,此時團隊能做的便是積極提供安寧資訊,並保持與病人的關係,以便隨時介入協助。曾有一位癌症病人經常反覆入院,但每次住院的時間皆相當短暫,病人不願意待在醫院,希望能盡快返家。在住院的過程中,病房護理師注意到他有相當急迫的安寧療護需求,但總是婉拒協助,因而將病人資訊轉知安寧療護團隊,當蔡佩姍前往照會時,不斷地將居家護理師廖怡君的名片塞給病人太太,並請他們如有需要一定要打電話聯絡。 「幸好在她需要的時候,我的名片還在。」回想到這個案例時,廖怡君仍不無感慨地表示。 屢次塞名片後的一天晚上,病人突然在家休克,獨自照顧先生的太太此時慌了手腳,當下才意識到:「如果先生忽然走了怎麼辦?誰能來幫助我?」雖然病人很快就自行甦醒,但也讓太太體會到她亟需安寧療護的支援,因此找出廖怡君的名片聯絡其進行安寧居家訪視。 廖怡君在接到電話後立即偕同醫師前往訪視,在病人出現臨終現象到往生短短不到一個禮拜的時間中,抓緊時間探訪了2次。面對不想讓太太以外之人碰觸的病人,笑稱自己比較「厚臉皮」的她,在探視時主動挽起袖子清潔病人的顏面:「大哥,不要讓你太太這麼辛苦啦,讓我來幫你換一下藥、刮一下鬍子喔!」幫他做完舒適護理後,她還不忘稱讚病人:「大哥,謝謝你讓我幫你服務喔,這樣不是很舒服嗎,帥多了!」 第二次探視不久後,病人便於家中往生了,而他太太相當感謝安寧療護團隊在最後及時的協助,不僅提供專業醫療照顧、協助打理先生因久病無力顧及的顏面和身體清潔,保持他的舒適和尊嚴外,也與她討論先生臨終事宜,同時提供心靈撫慰,溫暖地承接她的恐慌無助。 「我要下班了」 人生旅程中最後的準備

圖片來源:安寧照顧基金會授權使用

比起安寧病房或者居家安寧,廖怡君坦言,安寧共同照護的工作其實來得更加辛苦。安寧病房或居家的病人,往往已經度過心理及生理上「接受病況」的第一階段,而共照不僅需要與病人及其家屬好好說明安寧療護,更需要細緻溝通病人對醫療照護或善終的期待,同時需要與原醫療團隊針對醫療處置進行討論。在這過程中,常常會因為安寧療護觀念與傳統積極治療的看法不同,包含轉介的時間點、止痛藥施打的劑量等觀念產生衝突,需要花費更大的心力去溝通應對。

她舉林新醫院剛投入安寧療護時的第一位轉介個案為例說道,原主治醫生起初對於安寧療護抱持保留的態度,但在兩個團隊共同照護的過程中,原主治醫師看到安寧團隊的用心與細膩,及病人最真實的感受及回饋,因而徹底改變他對安寧療護的看法,現在甚至成為全院安寧轉介率最高的醫生。 而轉介的時間點是安寧療護的關鍵,病人及家屬與原醫療團隊通常已建立深厚的醫病關係,能否順利轉介安寧,有賴於原醫療團隊的溝通,以及明確、充分的病情告知。蔡佩姍表示:「我們希望病人進到安寧療護的時程能更往前推一些,及早轉介,讓我們有更足夠的時間,協助病人與家屬在身心靈上都做好準備。」 即使安寧療護觀念在台灣已推行多年,但轉介安寧的時間點仍有再往前推進的空間,因此當她發覺病人亟需安寧療護,且臨終症狀已出現,但還沒「準備」好時,她經常會花上一整天的時間陪伴在病床旁,協助病人與家屬在面對生命旅程結束時,不致於慌亂失措。 「我要下班了;我要把他交還給你們,我相信你們會做得很好。」當蔡佩姍認為一切都準備好了時,她會溫柔地告訴家屬。每個人一生當中都會遇到生命課題的考驗,在一般的醫病關係當中,家屬會認為將病人「託付」給醫護團隊,但她認為,在生命的最後一刻,當她協助病人與家屬做好準備了,便能慎重地將病人「交還」給對其而言最重要的家屬。 生死,至此方能兩相安。

圖片來源:安寧照顧基金會授權使用 作者 / 梁雯晶 圖 / 林新醫療社團法人林新醫院安寧療護團隊 ※本文授權自台灣安寧照顧基金會,原文見此。 |

|

2019諾貝爾醫學獎抗癌新招:別讓你的癌症腫瘤「缺氧」!

| 2019諾貝爾醫學獎抗癌新招:別讓你的癌症腫瘤「缺氧」! | ||

| HEHO Health & Hope 原載: HEHO |

||

|

|

|

|

肝臟發現血管瘤會變成癌症嗎?養肝該這樣做!

| 肝臟發現血管瘤會變成癌症嗎?養肝該這樣做! | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

|

在去健檢的時候,如果發現肝臟有一塊陰影,當下的反應可能是「我得肝癌了嗎?」不過也別太緊張,有可能是血管瘤,這時候還是要注意自己的生活習慣,才能保護肝臟。

什麼是血管瘤?會變成肝癌嗎? 血管瘤雖然有一個「瘤」字,但其實跟一般認知中的惡性腫瘤不一樣,是屬於良性的腫瘤。可以想像成,血管像吹氣球一樣,在正常的血管上長出了突起。大概每 100 人有 3~5 人會發生,而 30~50 歲的青壯年最容易出現,通常是在健康檢查的看到。 不過目前還找不到血管瘤的真正原因,只能說,有些人的體質就是特別容易長血管瘤。而且血管瘤的型態也不會完全一樣,有些人只會長到 0.5 公分,但有些人也可以長到 20 公分以上的大小,不過大部分是在 5 公分以下;而長一顆跟長多顆的人,大概各佔一半左右。

而肝臟是血流豐富的器官,血管也很多,所以這些長出來的血管瘤如果還很小,只有 1、2 公分,看起來跟肝臟的腫瘤會非常相似;所以如果看到肝臟的陰影,也不一定就是肝臟腫瘤。 不過肝臟那邊長了東西,還是會讓人覺得哪裡怪怪的,但其實血管瘤跟癌症的腫瘤型態是不一樣的,幾乎不可能會變成癌症,只是在長大的過程中,可能會壓迫到肝臟的神經、血管,會覺得右上腹腫腫痛痛的,或是被外力撞擊到,造成血管瘤破裂、大出血,是最危險的事情。 雖然血管瘤基本上是良性的,但上述提到,會有一些誤差的判斷,再加上台灣的肝癌比例很高,所以即使診斷是血管瘤,也建議要定期追蹤,因為肝臟腫瘤只要半年就會有明顯的長大,甚至可以長 4~5 公分以上,但血管瘤可能 2~3 年才會長大 1~4 公分。 建議一開始發現的時候,第3個月追蹤1次,再來是6個月、再來是1年追蹤一次,至少要追蹤3年,才能確認沒有其他的惡性病變。而不少人因為怕血管瘤會癌變,會想要開刀拿掉,但其實手術的風險更高,除非血管瘤已經壓迫到神經、其他器官,造成其他症狀,才需要開刀治療。

飲食、生活可以怎麼調整? 雖然血管瘤是良性的,但還是建議要維持肝臟的健康,才能讓血管瘤處在穩定的狀態,不需要特別處理或治療。建議從飲食、生活作息著手。 飲食 可以多吃含有多醣體、能增加免疫力的食材

中藥

避吃的食物

千萬不能太疲勞,建議11點前睡覺,不要熬夜,因為熬夜會減少肝臟免疫的能力。 而每天最好可以睡到6~9小時,不要太多、也不要太少;假日也避免過度補眠,使得自律神經、內分泌失調,影響肝臟的代謝能力。

|

|

長期經痛可能是子宮內膜異位 一張表教你選擇檢測方式!

| 長期經痛可能是子宮內膜異位 一張表教你選擇檢測方式! | ||

| HEHO Health & Hope 原載:HEHO |

||

|

|

每個月的月經來的時候,是很多女生的惡夢。痛到倒在床上打滾、冒冷汗、噁心想吐,真的希望不如把子宮拿掉算了。不過如果一直頻繁經痛,就要注意自己是不是有「子宮內膜異位」的問題。

子宮內膜跑出子宮 子宮內膜異位聽起來很像什麼異形的名字,但其實是很直觀的病名,就是「子宮內膜換了位置」,沒有長在子宮的「裡面」,反而跑到卵巢、子宮肌肉上,甚至順著淋巴跟血液,跑到腹腔裡面、長在腸道上。 而這些組織不是「長過去」就沒事了,別忘記,子宮內膜每個月都會因為荷爾蒙作用而充血、腫大,然後再剝落、排出體外形成月經,這些長在錯誤地方的內膜也會充血、腫大、剝落、流血,導致肚子非常痛、身體有不正常出血等症狀。 像是有些人的內膜長在輸卵管附近,在剝落的時候,碎片可能就會跑到輸卵管裡,再順著淋巴管跑到血液裡面,最後在鼻孔、支氣管裡面出血,導致月經常常不來,但每個月都會固定流鼻血或咳血、一流就停不下來。也因為子宮內膜可能堵住輸卵管,也有人會因此而不孕。

子宮內膜異位的症狀

子宮內膜異位可能的併發症 而子宮內膜異位雖然無法知道確切的原因,但與荷爾蒙、免疫系統有關。因為內膜長在子宮以外的地方,應該被免疫系統辨認為「外來物」,讓子宮內膜被清除掉,但是免疫系統的感應器卻失靈了,這也讓子宮內膜異位症跟許多婦科癌症有關。

我怎麼知道自己有沒有子宮內膜異位症? 子宮內膜異位的好發族群是25~45歲的女性,尤其是沒有生育過、經痛很嚴重的人,都是高危險群。目前有4種檢測的方式,建議高危險群可以進行檢測,免得子宮內膜異位症惡化,真的影響身體功能。

超音波的檢測雖然方便,但能夠檢出的位置有限,像是輸卵管、腹腔等位置都無法判讀。 CA-125是常用的檢測方式,只需要抽一小管血,進實驗室檢測CA-125的生物標記,方便快速。但是準確率也不高,容易受患者本身的荷爾蒙狀態影響,像是有子宮肌瘤的人就可能被誤診,而且只能在狀況已經很嚴重的時候檢測出來,所以被認為只能做參考。 isoAAT則是一種跟子宮內膜異位有關的特殊血清蛋白,可以知道子宮內膜異位的狀況,甚至追蹤有沒有復發。 腹腔鏡則是確診的手段,因為直接深入子宮內部、清楚看到內膜的狀況,同時也可以直接進行異常地方的切除,但缺點是一方面費用較貴,而且還是有可能傷害到周邊組織,所以也不建議在症狀還不明顯的時候就直接進行手術。 目前的治療手段,除了腹腔鏡手術之外,也有荷爾蒙藥物可以控制症狀,並持續追蹤狀況。建議高風險族群可以做個篩檢,確保身體的健康。 你想要什麼樣的健檢,按>>這裡就知道 參考資料 |

|

基本資料

(請客戶提供相關表格欄位,以下為參考範例)